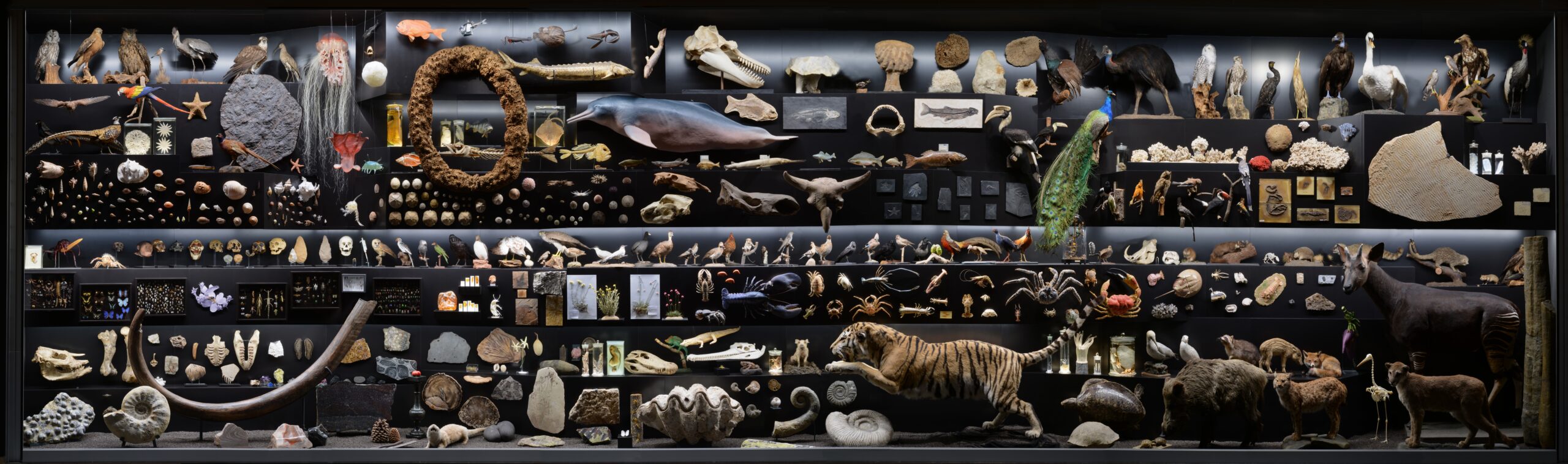

Unbekannte Biodiversität

Große Wissenslücken – auch in Deutschland

In Deutschland gibt es etwa 48.000 Tierarten (www.bfn.de, 12.7.2022). Etwa? Tatsächlich handelt es sich bei dieser Zahl nur um eine Schätzung. Kennen wir bei Säugetieren, Vögeln, Amphibien und Reptilien die Zahlen noch sehr genau, tun sich bei den weniger auffälligen Wirbellosen und vielen anderen Organismen große Lücken auf. Kleine Tiere mit versteckter Lebensweise, mikroskopische Pflanzen, Pilze und vor allem Bakterien werden zu oft übersehen.

Sie sind aber für die Funktion unserer Ökosysteme umso bedeutender. Die Vervollständigung der Artenlisten ist daher nur ein erster, wenn auch notwendiger Schritt. Viel wichtiger sind die Fragen: An welchen Ökosystemfunktionen sind die Arten beteiligt? Wie entwickeln sich die Bestände der Arten? Haben sie sich in den letzten Jahrzehnten durch den Einfluss des Menschen verändert? Wie werden sie auf den Klimawandel und damit einhergehende Landschaftsveränderungen reagieren? Diese und weitere Fragen können für viele unserer Arten derzeit nicht beantwortet werden, was große Risiken auch für das menschliche Wohlergehen birgt. Aus Sicht der Kleinen und Kleinsten ist Deutschland in weiten Teilen ein unbekanntes Land.

Aquatische Tiere

Ruderfußkrebse

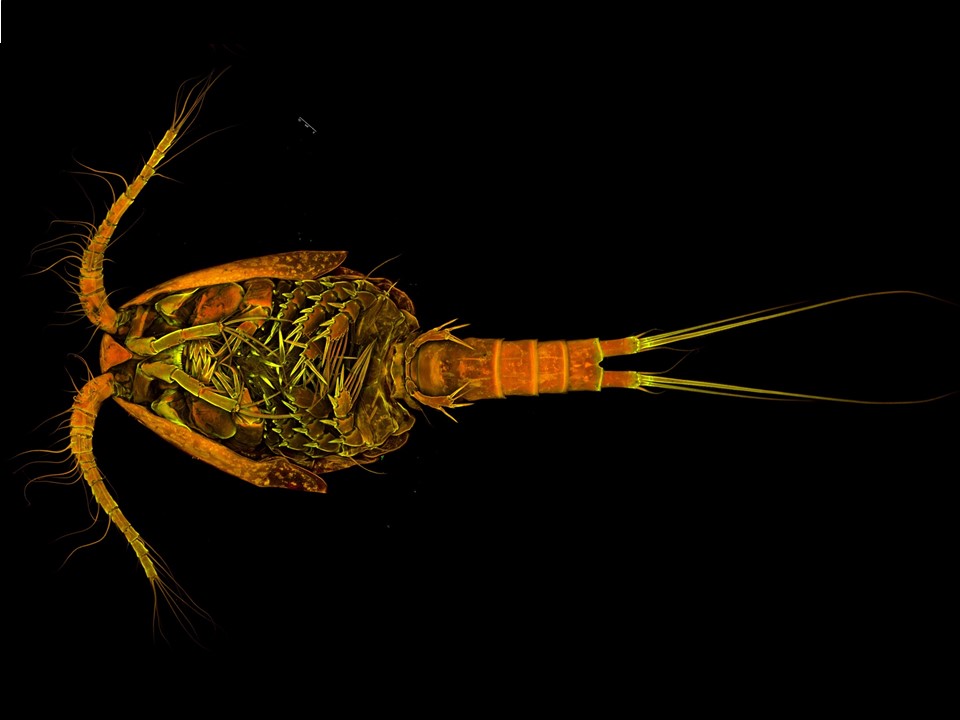

Foto: Unterseite von Neocyclops sp. aus der Ordnung Cyclopodia

Ruderfußkrebse (Copepoda) sind kleine Krebstiere, die in einer Vielzahl von aquatischen und semiaquatischen Lebensräumen vorkommen, von feuchten Böden, Laubhaufen, Grundwasser, Feuchtgebieten und Phytotelmata bis hin zu Seen, Flüssen, Flussmündungen und offenen Ozeanen. Diese kleinen Krustentiere zeigen eine enorme Vielfalt an Lebensweisen und haben fast alle aquatischen und semi-aquatischen Lebensräume auf der Erde besiedelt. Mit mehr als 15 000 beschriebenen Arten gelten sie als eine der vielfältigsten und am häufigsten vorkommenden Tiergruppen auf unserem Planeten. Ihre Vielfalt wird jedoch unterschätzt – insbesondere in benthischen Lebensräumen (z. B. in der Tiefsee), in Grundwassersystemen und bei parasitären Formen -, wobei die Zahl der vermuteten Arten zwischen 50 000 und 450 000 liegt.

Darüber hinaus gelten Copepoden als wichtige Ökosystemdienstleister, sie haben eine Kontrollfunktion in aquatischen Nahrungsnetzen, sie tragen durch Atmung und Ausscheidung zum aktiven Transport von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor in die Tiefsee bei, sie sind ein großer Teil des Meeresschnees, und sie sind ein zentrales Bindeglied zwischen verschiedenen tropischen Ebenen. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung gehören Copepoden zu den am wenigsten untersuchten Tieren auf unserem Planeten. Sie sind jedoch eine ideale Gruppe, um grundlegende Hypothesen über die Faktoren, die die aktuelle Verbreitung und die Muster des Artenreichtums in verschiedenen Lebensräumen wie den Grundwassersystemen in Deutschland bestimmen, zu testen.

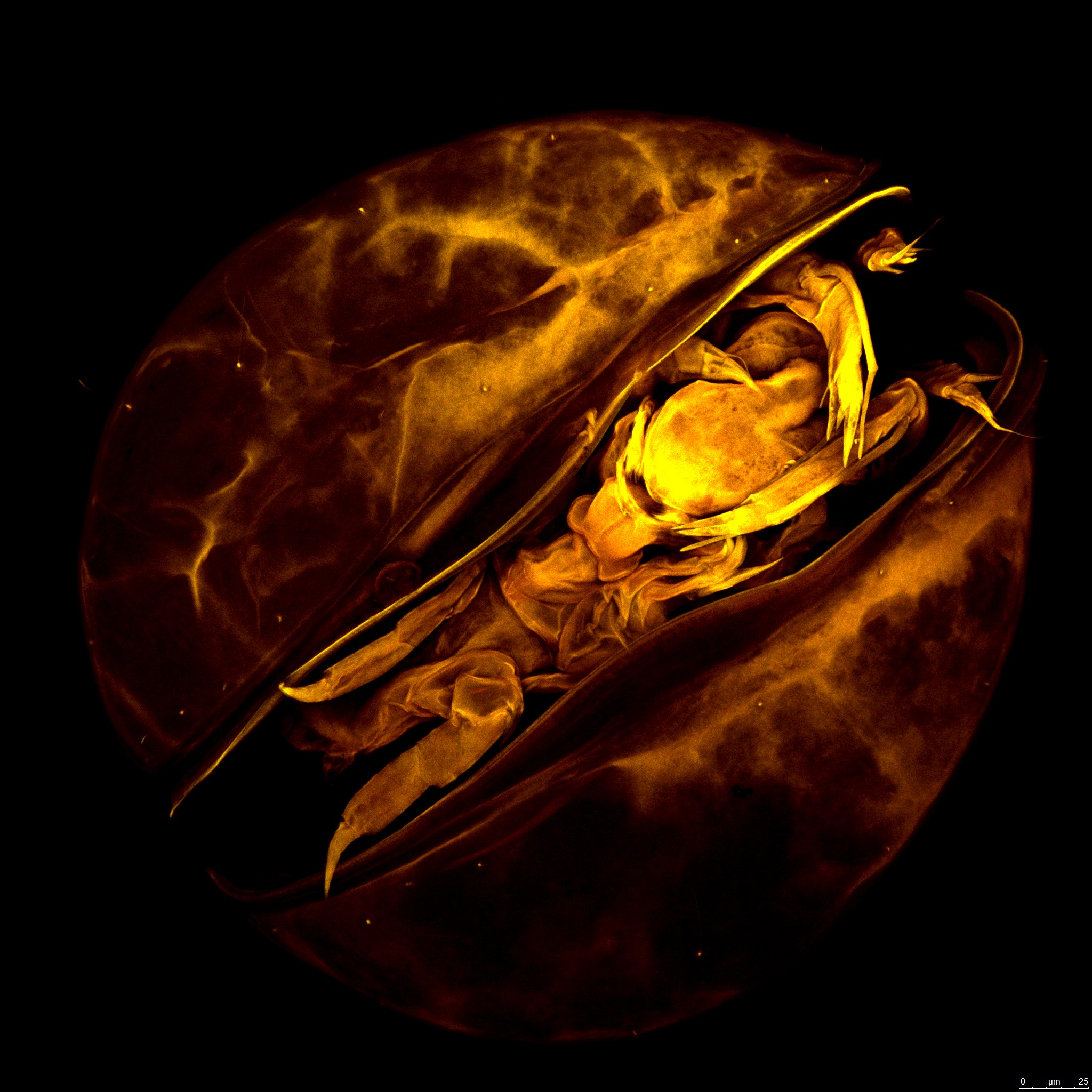

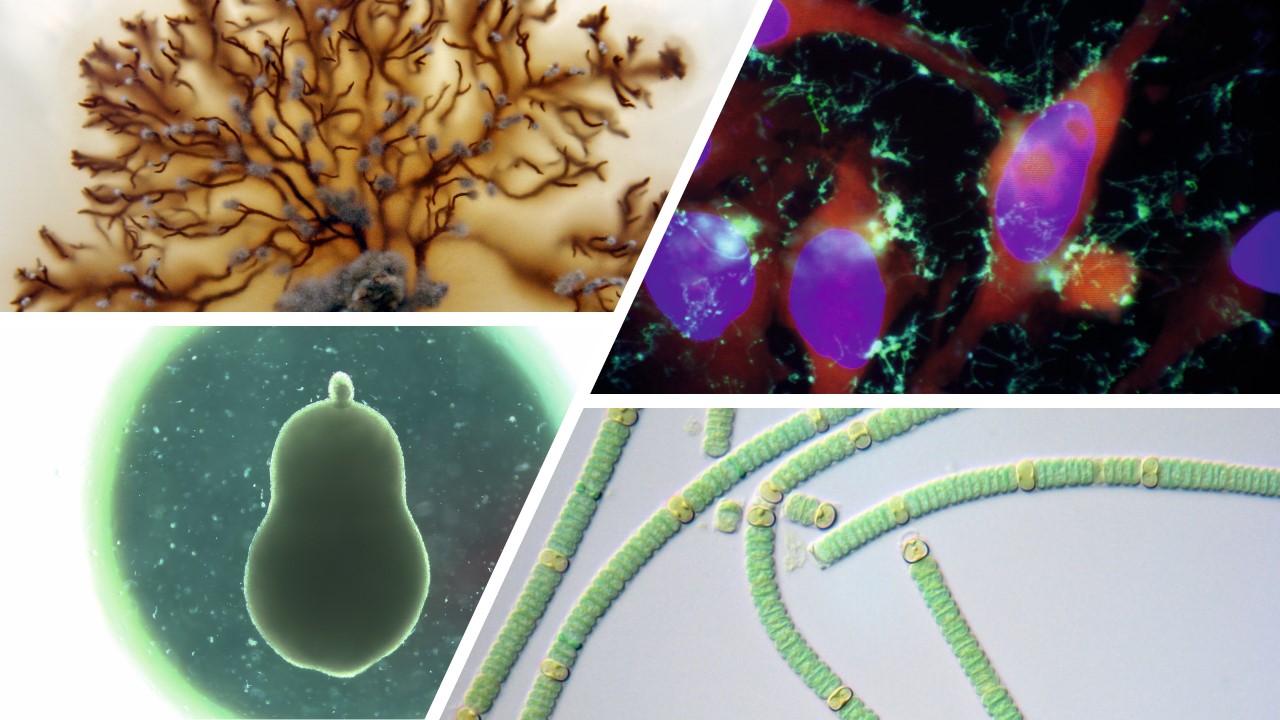

Gastrotricha

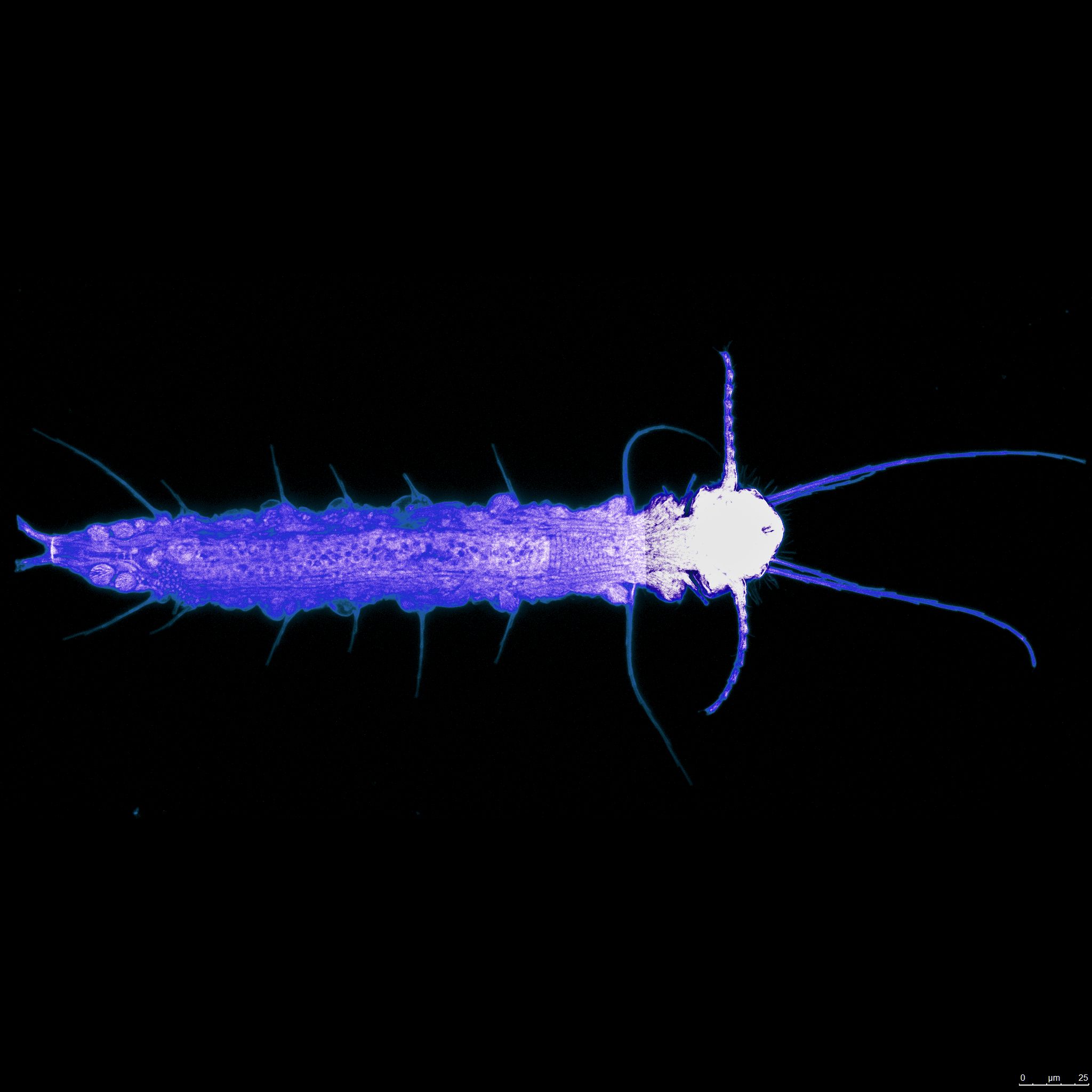

Foto: ein mariner Bauchhärling der Gattung Chordodasiopsis, eine noch unbeschriebene Art mit 280 µm Körperlänge (aufgenommen mit einem konfokalen Laserscanning-Mikroskop)

Gastrotricha bilden eine monophyletische Gruppe innerhalb der Bilateria und sind möglicherweise mit den Plattwürmern verwandt. Gastrotrichen sind typische Mitglieder der Meiofauna, sedimentbewohnende Tiere, die meist weniger als 1 mm groß sind. Die marinen Macrodasyida sind überwiegend Interstitialorganismen, während die Gastrotricha-Untergruppe Paucitubulatina einen Verbreitungsschwerpunkt in limnischen Lebensräumen aufweist. Die marinen Paucitubulatina sind jedoch auch typische Elemente der interstitiellen Gemeinschaft, aber es gibt auch epipelische, periphytische, planktonische und sogar semi-terrestrische Formen unter den Süßwasserarten. Die marine Gattung Neodasys spielt in Bezug auf die Systematik eine einzigartige Rolle, da sie wahrscheinlich die ursprünglichste Linie innerhalb der Gastrotricha ist. Gastrotrichen sind meist wurm-, band- oder flaschenförmige Tiere mit komplexen Organsystemen und oft komplizierten Oberflächendifferenzierungen wie Platten, Schuppen, Stacheln, Haken oder Kielen. Die Körperlänge liegt in der Regel zwischen 120 und 700 µm, während einige wenige Arten eine Länge von bis zu 3 mm oder weniger als 80 µm aufweisen können. Gastrotrichen ernähren sich von mikroskopisch kleinen Organismen wie Bakterien, bestimmten Protisten oder einzelligen Algen und sind daher ein wichtiges Bindeglied zwischen den mikrobiellen Nahrungsnetzen und höheren trophischen Ebenen.

Derzeit sind etwa 900 Arten aus dem Süßwasser- und dem Meeresbereich bekannt. Aufgrund ihrer empfindlichen Körper und ihres meist kryptischen Lebens gehören Gastrotricha zu den am wenigsten erforschten Tieren, und die Zahl der noch unbeschriebenen Arten allein in den Weltmeeren wird auf etwa 2500 geschätzt. Eine vergleichbare Anzahl unentdeckter Süßwasserarten, wenn nicht sogar noch mehr, ist aufgrund der Vielfalt der Süßwasserlebensräume zu erwarten. Das bedeutet, dass selbst in einer relativ gut untersuchten Region wie Mitteleuropa noch viele unbenannte Arten auf ihre Entdeckung warten werden. Zur Untersuchung dieser winzigen und empfindlichen Organismen wird ein breites Spektrum von Methoden eingesetzt, das von fortschrittlicher Mikroskopie (CLSM, SEM) bis hin zu DNA-basierten Analysen der Evolution und der Abgrenzung der Arten reicht.

Einzeller

Dinoflagellaten

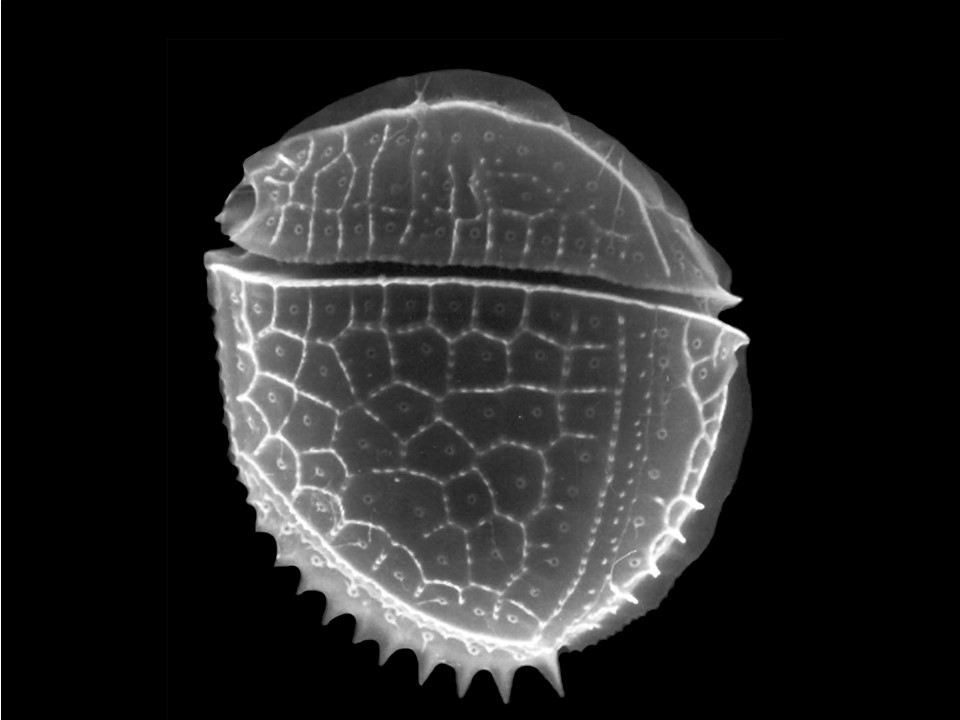

Die thekate Art Carinadinium ornatum (Hoppenrath 2000) Hoppenrath Reñé et Satta 2021 wurde im Sylter Wattenmeer in der Sandlücke entdeckt, neu beschrieben und zur Typusart einer neuen Gattung.

Dinoflagellaten sind mit blossem Auge nicht direkt wahrnehmbare Protisten (Größe von 20-200 µm) mit charakteristischer (namengebender) Schwimmbewegung. Die Bedeutung der mit vielen faszinierenden Facetten (z.B. morphologische und Chloroplasten Diversität, komplexe Organellen, Besonderheiten des Kerns) aufwartenden eukaryotischen Einzellergruppe ist nicht zu unterschätzen. So sind sie wichtige Produzenten und Konsumenten in aquatischen Nahrungsnetzen, Symbionten in Korallen, Parasiten mariner Organismen sowie dem Menschen gefährlich werdende Giftproduzenten. Auch biochemisch und genetisch besitzen Dinoflagellaten Besonderheiten, die sie zu einer der interessantesten Protistengruppe machen (Hoppenrath et al. 2018, DOI:10.1002/biuz.201810650).

Das Mikro(phyto)benthos, zu dem auch Dinoflagellaten gehören, ist im Gegensatz zum Phytoplankton kein Bestandteil von Monitoringprogrammen. Für benthische Dinoflagellaten gibt es eine erste umfassende Artendokumentation für das Nordfriesische Wattenmeer. Nur rund 50% der Arten konnten identifiziert werden. Von den unbekannten Arten wurde bisher nur ein Drittel neubeschrieben. In den Folgejahren konnten der Liste weitere, meist unbeschriebene Arten aber auch Gattungen hinzugefügt werden. Probenahmen im Ostfriesischen Wattenmeer haben gezeigt, dass die unbeschriebene Diversität noch nicht vollständig bekannt ist. Für die Ostsee gibt es keine Daten. Erste Metabarcoding-Analysen haben gezeigt, daß 11% der Diversität wahrscheinlich mikroskopisch nicht erfaßt wird. Potentiell toxische benthische (epiphytische) Arten breiten sich zunehmend nach Norden aus, aber die Epiphytengemeinschaften auf Makroalgen wurden in Deutschland noch nicht untersucht.

Hoppenrath et al. 2023, Senckenberg-Buch 88, www.schweizerbart.de/9783510614240

Schalenamoeben

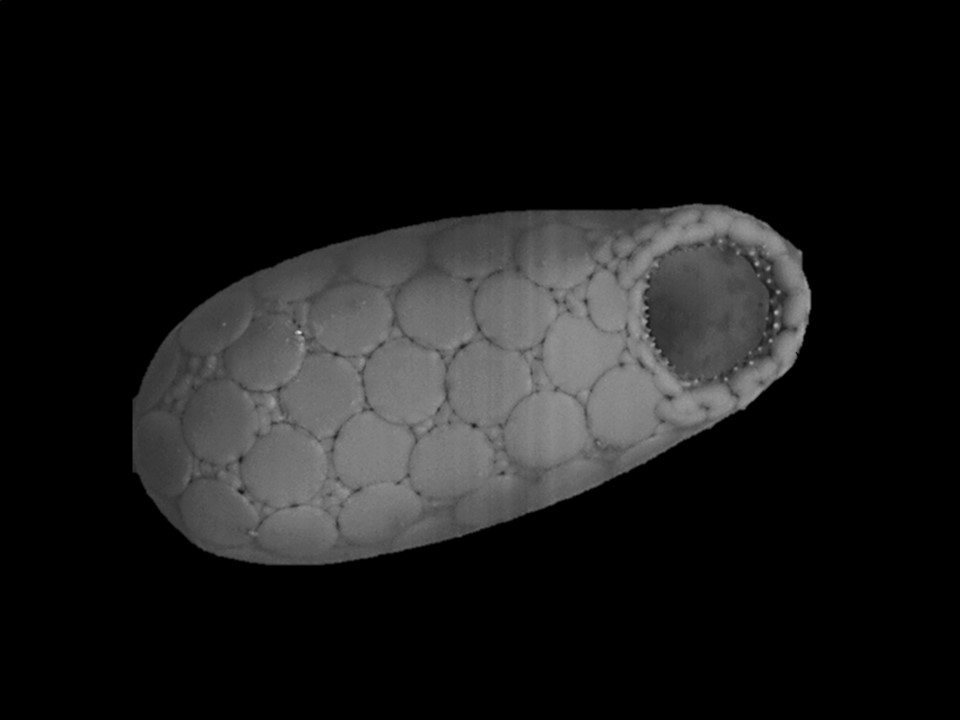

Foto: Leere Schale der Schalenamoebe Trinema sp. von Valentyna Krashevska

Schalenamöben, auch bekannt als Thecamoeben, sind eine faszinierende Gruppe von einzelligen eukaryotischen Organismen mit einer Schale, die in einer Vielzahl von Süßwasser- und terrestrischen Umgebungen vorkommen. Thecamoeben stellen eine polyphyletische Gruppe dar, d.h. sie stammen aus verschiedenen evolutionären Linien und sind nicht von einem einzigen Vorfahren abgeleitet. Diese Vielfalt an Ursprüngen trägt zu ihrer Anpassungsfähigkeit und ökologischen Bedeutung bei.

Schalenamoeben zeigen eine breite Palette von Schalenformen und -größen (10 µm bis 1 mm), die sich erheblich zwischen verschiedenen Arten unterscheiden können. Thecamoeben spielen eine bedeutende ökologische Rolle in ihren Lebensräumen. Sie sind wichtige Elemente im Mikrobiom von Böden und Gewässern. Ihre Hauptfunktionen umfassen:

Nährstoffkreislauf: Sie tragen zur Zersetzung und Umwandlung organischer Materie bei, indem sie Bakterien und andere Mikroben fressen und somit Nährstoffe im Boden wieder verfügbar machen.

Bodenstruktur: Durch ihre Aktivität helfen sie, die Bodenstruktur zu verbessern und die Aggregation von Bodenpartikeln zu fördern und unterstützen so die Wasserretention und Luftzirkulation im Boden.

Indikatoren für Umweltveränderungen: Aufgrund ihrer Sensibilität gegenüber Veränderungen in der Umgebung sind Thecamoeben nützliche Indikatoren für die Umweltgesundheit. Ihre Anwesenheit oder Abwesenheit kann Hinweise auf Klimaänderungen, Verschmutzung und andere ökologische Stressfaktoren geben.

Bodentiere

Topfwürmer

Topfwürmer (Enchytraeiden, auch Weißwürmer genannt) sind Kleinringelwürmer und nahe mit den Regenwürmern verwandt. Sie sind mit ca. 2 – 20 mm Körperlänge viel kleiner als diese, erreichen dafür Individuendichten von bis zu 100.000 Tieren pro Quadratmeter. Topfwürmer kommen auch im Sediment von Gewässern vor, jedoch sind die weitaus meisten der ca. 250 in Deutschland vorkommenden Arten in Böden anzutreffen. Sie leben in der Laubstreu und im Boden, wo sie sich von toter organischer Substanz, Bakterien und Pilzhyphen ernähren. Ihre Ausscheidungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Humusbildung. Enchytraeiden sind Zwitter, besitzen also männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Jedoch können sich einige Arten auch ungeschlechtlich vermehren, indem sie Körpersegmente abschnüren, die sich dann zu neuen Individuen entwickeln.

Nematoden

Vier von fünf mehrzelligen Tieren auf unserer Erde sind Fadenwürmer (Nematoda). Sie sind mikroskopisch klein und leben überall dort, wo ein dreidimensionales Lückensystem und – zumindest temporär – ein dünner Wasserfilm zur Verfügung stehen, besonders zahlreich in den Sedimenten von Meeren, Flüssen und Seen, ebenso wie in Böden, Nadel- und Laubstreu, Flechten und Moospolstern an Land. Es gibt fast keinen Lebensraum, den Nematoden nicht für sich erobert haben: von den höchsten Bergspitzen bis in die Tiefseegräben, vom nur wenige Tage im Jahr eisfreien Böden der Antarktis bis in die Sanddünen unserer trockensten Wüsten. Einige Arten richten als Parasiten von Pflanzen und Tieren großen Schaden an. Die meisten jedoch fressen Bakterien, Pilze, Algen, Einzeller oder andere mikroskopisch kleine Tiere und tragen erheblich dazu bei, dass sich das Rad des Nährstoffkreislaufs fleißig dreht. Rund 600 Arten sind aktuell aus den Süßwassersedimenten Deutschlands bekannt, rund 2000 Arten aus unseren Böden.

Hornmilben

Die Hornmilben stellen die einzige Gruppe von Spinnentieren dar, die sich nicht räuberisch ernährt. Stattdessen fressen sie hauptsächlich Laubstreu und die darauf wachsenden Mikroorganismen (Pilzhyphen und -sporen, Bakterien, Algen). Durch ihre Aktivität zerkleinern sie abgestorbene Pflanzenteile und stimulieren das Wachstum der Mikroorganismen.

Die größte Art- und Individuenzahl der Hornmilben findet sich in Böden, doch gibt es auch Spezialisten unter ihnen, die an das Leben auf Baumrinde, in Flechtenaufwuchs, in Mooren oder Süßwasser angepasst sind. Hornmilben sind sehr klein (unter 1 mm), aber dafür zahlreich: In Deutschland kommen ca. 560 Arten vor und 1 m² Waldboden kann bis zu 200.000 Individuen beherbergen. Sie sind wahre Überlebenskünstler, denn ihre harte Panzerung schützt sie vor Fressfeinden.

Springschwänze

Collembola (Springtails), are the second of the four classes of Hexapoda in terms of biodiversity, and the first in below-ground habitats. Inhabitants of terrestrial ecosystems since the early Devonian, they adapted to all kind of environment. From the glacial polar regions, the driest deserts, the deepest caves, they found their way. In temperate ecosystems, they are present in all layers: soil, low vegetation, tree canopy, riparian habitat and water surface. Their small size, soft cuticle and subtle morphology makes them challenging, but fascinating, organisms to study.

Insekten

Fliegen

Foto: Megaselia scalaris (Phoridae) von Michael Haas

Die tatsächliche Vielfalt der Insekten ist seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand intensiver Debatten (Erwin 1982). Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der weltweiten Insektenarten beschrieben sind. Im Gegensatz dazu haben Hebert et al. (2016) vorgeschlagen, dass allein die Familie der Diptera (Gallmücken), die Cecidomyiidae, mehr als eine Million Arten umfassen könnte, was fast eine Verdoppelung der Gesamtzahl der in den letzten 250 Jahren beschriebenen Insektenarten bedeuten würde.

Die Mehrzahl der Fliegenarten kann nicht auf Artniveau bestimmt werden. Zu den Arten- und Individuenreichsten Gruppen gehören die Stechmücken und Mücken und einige Brachycera-Familien (Fliegen). Die Stechmücken und Mücken machen mit rund 3.700 Arten ein Drittel der bekannten deutschen Fliegenvielfalt aus und sind in fast allen Lebensräumen oft in großer Zahl zu finden. Ihre Larven sind für den Nährstoffkreislauf von entscheidender Bedeutung und besiedeln eine Vielzahl von Lebensräumen wie Boden, verrottendes Holz, pflanzliches und tierisches Gewebe, Pilze, Dung, Abwasser und Wasser.

Parasitoide Wespen

Foto: Dipara petiolata (Pteromalidae) von Aron Bellersheim

Parasitoide Wespen sind die vielfältigste und artenreichste Gruppe innerhalb der Hymenoptera (Hautflügler) und machen 80 % der Arten aus, während die Aculeata und Symphyta zusammen etwa 20 % ausmachen. Bienen, obwohl wichtige Bestäuber und Indikatoren für Lebensraumveränderungen, machen mit 586 nachgewiesenen Arten nur etwa 5 % der deutschen Hymenopterenfauna aus.

Die Rolle und Bedeutung der meisten Hymenopterenarten in Deutschland ist noch weitgehend unbekannt. Parasitoide Wespen, die in fast allen terrestrischen Ökosystemen vorkommen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung phytophager Insektenpopulationen, was sie für die biologische Schädlingsbekämpfung unerlässlich und wirtschaftlich wertvoll macht.

Ihre hohe trophische Ebene und ihre Spezialisierung machen sie jedoch außerordentlich anfällig für das Aussterben. Obwohl sie bei der Überwachung der biologischen Vielfalt häufig vorkommen, sind diese Taxa oft nicht ausreichend untersucht. Umfassende taxonomische Verzeichnisse sind für eine genaue ökologische Interpretation erforderlich, und die Ausklammerung dieser „Dark Taxa“ erschwert unser Verständnis von Umweltveränderungen, wie z. B. des Insektenrückgangs. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um taxonomisches Fachwissen und Identifizierungsinstrumente für diese Gruppen zu entwickeln.

Parasitoide Wespen

Foto: Spalangia sp. von Niehuis & Peters

Die parasitoiden Wespen sind eine der am wenigsten bekannten Insektengruppen und gleichzeitig unglaublich vielfältig. Es gibt Tausende von Arten in Mitteleuropa und wahrscheinlich mehr als eine Million weltweit. Alle parasitoiden Wespen – mit Ausnahme einiger Untergruppen, die zu einer phytophagen Lebensweise zurückgekehrt sind – entwickeln sich auf oder in anderen Gliederfüßern, meist Insekten, und töten so den Wirt, im Gegensatz zu einem „Parasiten“. Aufgrund ihrer Vielfalt, ihrer Häufigkeit und ihrer engen Verbindung zu anderen Taxa sind sie für unser Verständnis von Ökosystemen und unser Verständnis der Evolution der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung. Außerdem sind sie wichtig im Naturschutz, von Biotopen und Arten, in dem sie bisher immer vernachlässigt wurden. Schließlich spielen sie eine wirtschaftlich wichtige Rolle als Gegenspieler von Schädlingsarten, als Bestäuber und als weitgehend unerschlossenes Arzneibuch. Mikroskopisch vergrößert sind parasitoide Wespen faszinierend und erscheinen oft agil und charismatisch. Sie sind nicht nur in Bezug auf ihre Arten, sondern auch in Bezug auf ihre Morphologie und Lebensgeschichte sehr vielfältig. Unter den parasitoiden Wespen sind sowohl die kleinsten aller Insekten als auch farbenprächtige große Formen. Man findet die seltsamsten und schönsten Kreaturen – und selbst nach jahrzehntelanger Arbeit an parasitoiden Wespen wird man auf neue tolle Wespen stoßen, die man noch nie zuvor gesehen hat.

Schwebfliegen

Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) sind eine der artenreichsten Zweiflüglerfamilien mit über 6300 weltweit beschriebenen Arten. Die ausgewachsenen Exemplare der meisten Schwebfliegenarten sind auffällige Blütenbesucher, die sich sowohl von Pollen als auch von Nektar ernähren, aber ihre Larvengewohnheiten sind auffallend vielfältig: von phytophagen Arten und Pollenfressern über fungivore Larven, die sich von Pilzfruchtkörpern ernähren, saprophagen Arten (einschließlich Saproxylen), die sich von Dung und verrottendem Holz ernähren und in verschiedenen Arten von Gewässern filtern, bis hin zu räuberischen Taxa, die sich von Brut sozialer Hymenopteren und verschiedenen Gruppen weichkörperiger Arthropoden ernähren. Aufgrund ihrer Lebensgeschichte und ihres Vorkommens sind Syrphidae wichtige Akteure bei der Aufrechterhaltung ökologischer Netzwerke und der Bereitstellung nützlicher Ökosystemleistungen wie Bestäubung, biologische Schädlingsbekämpfung, Recycling organischer Stoffe und Umverteilung wichtiger Nährstoffe. Der ökologische Bestäubungsdienst der Schwebfliegen wird auf etwa 360 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt und ist für die Lebensmittelsicherheit der Menschheit von entscheidender Bedeutung. Ihre morphologische Vielfalt ist erstaunlich und sie sind hervorragende Nachahmer der stacheligen Hymenoptera. Tatsächlich ist diese Bates-artige Mimikry bei den Syrphidae häufiger und besser entwickelt als bei jeder anderen Familie der Diptera.

Bewohner der Meeresböden

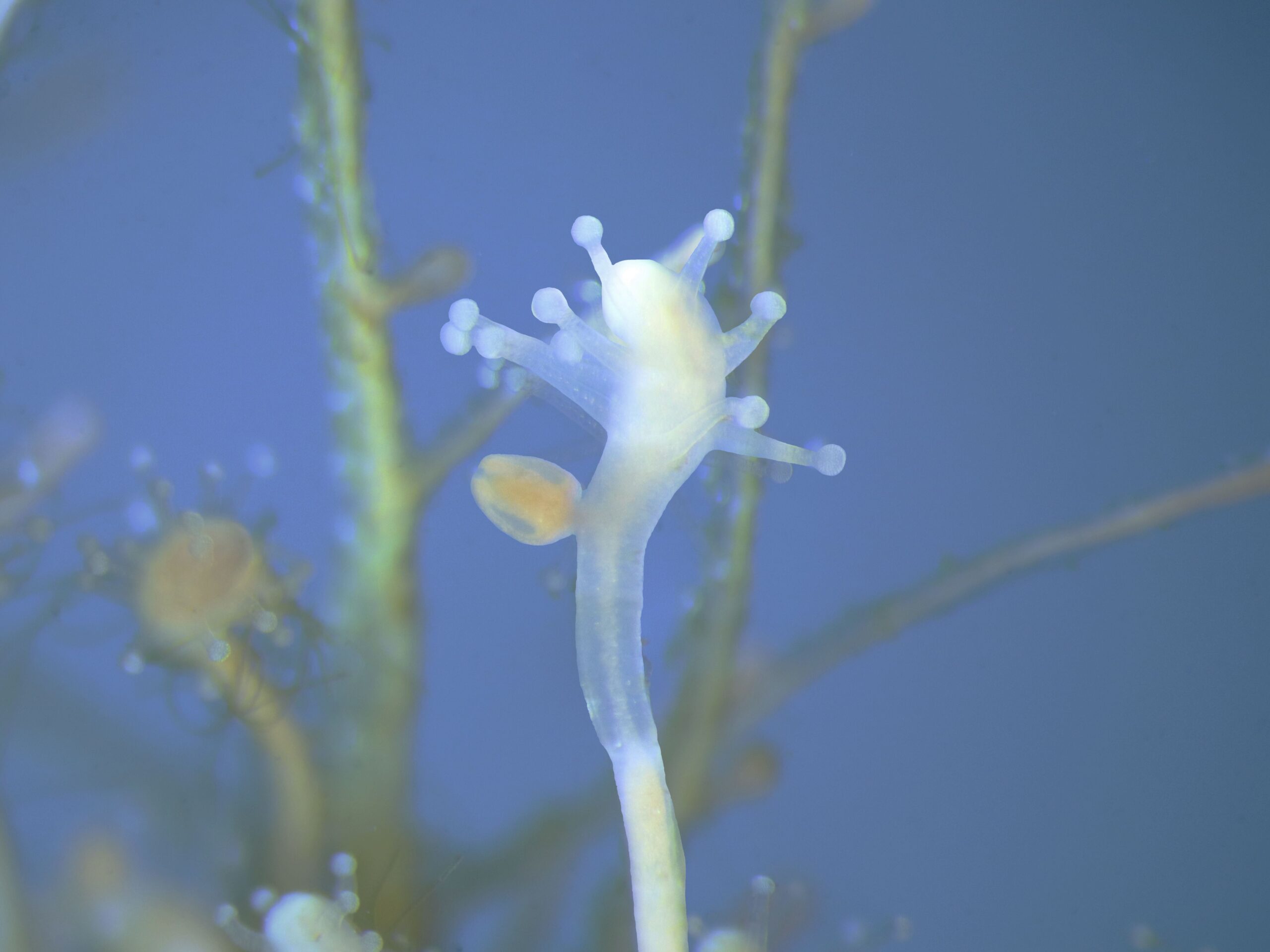

Medusozoa

Foto: Hydrozoa-Polyp mit seitlicher Medusenknospe von Sabine Holst

Als Medusozoa werden die Taxa der Cnidaria (Nesseltiere) bezeichnet, in deren Lebenszyklus Medusen (Quallen) auftreten. Die Medusen werden in der Regel von festsitzenden, meist sehr kleinen Polypen erzeugt. Größere Polypenkolonien und die von ihnen produzierten Quallen, die in Massen auftreten können („Jellyfish Blooms“), haben starken Einfluss auf die marinen Ökosysteme und negative Auswirkungen auf Fischerei, Aquakultur und Tourismus. Die morphologische Artidentifikation von Medusozoa in Benthos- und Planktonproben ist oft schwierig und mit den Standardmethoden des Monitorings wird nur eine unzureichende Erfassung der Arten erreicht. Dies führt zu Wissenslücken über Diversität, Verbreitung und ökologische Rolle der Polypen und Quallen. Nicht-einheimische Arten wurden darum auch in Deutschland zum Teil über längere Zeiträume übersehen. Zu den Medusozoa an deutschen Küsten gehören die Hydrozoa, Scyphozoa, und Staurozoa.

Mikroorganismen

Mikroorganismen

Mikroorganismen sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Sie befinden sich überall auf unserem Planeten. Bakterien, Viren, Pilze, Hefen und Einzeller wie das Pantoffeltierchen sind Mikroorganismen. Die Welt der Mikroben ist so vielfältig, dass Forscher immer noch nicht alle entdeckt und entschlüsselt haben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Leben auf der Erde aus einem einzelnen Bakterium vor rund 3,5 Milliarden Jahren entstand und sich daraus schließlich durch Evolution die Pflanzen und Tiere entwickelten. Einige Bakterien können Plastik zersetzen, andere leuchten im Dunkeln und wieder andere können sich am Magnetfeld der Erde ausrichten. Bakterien können mit oder auch ohne Sauerstoff leben und in Säure oder bei Temperaturen über 100 Grad Celsius wachsen und gedeihen – sie sind extrem vielfältig.

Mikroorganismen leben im Komposthaufen, wo sie unseren Biomüll zu Erde verarbeiten, im Meer, wo sie Sauerstoff produzieren, oder im Boden, wo sie Schadstoffe zersetzen und die Bodenqualität verbessern. Man findet sie in heißen, schwefligen Quellen, in der Luft, an unseren Händen oder in der Tiefsee, wo nie Sonnenlicht hingelangt. Mikroorganismen leben einfach überall auf unserem Planeten! Bakterien, Pilze und Co. leben sowohl auf als auch in unserem Körper. Aktuell gehen Forscher davon aus, dass bezogen auf die Anzahl der Zellen über die Hälfte unseres Körpers aus Bakterien, Viren und Pilzen besteht. Bei anderen Tieren ist es ähnlich. Die Mikroorganismen in unserem Darm bilden das Mikrobiom. Es reguliert unser Immunsystem und stellt auch lebenswichtige Vitamine her. Im Mund und auf unserer Haut werden wir von Mikroorganismen besiedelt, die uns vor Krankheitserregern schützen können. Die wenigsten Mikroorganismen machen uns krank. Die meisten sorgen nämlich dafür, dass wir Menschen gesund und die Umwelt in Takt bleiben. Obwohl sie so klein sind, leisten Mikroorganismen einen unverzichtbaren Job für unsere Gesundheit. Wer bei Viren nur an Corona denkt, kennt die Welt der Bakteriophagen noch nicht. Diese Virenart kann krankheitserregende Bakterien ganz gezielt zerstören.

Der Mensch benutzte Mikroorganismen, noch bevor er wusste, dass sie existieren. Seit Jahrhunderten stellt er mit ihrer Hilfe Wein, Bier, Joghurt oder Brot her. Auch Medikamente wie Penicillin oder Insulin werden mit ihrer Hilfe produziert. Mikroorganismen leben nicht nur mit Menschen und Tieren, sondern auch mit Pflanzen zusammen. Beispielsweise kommunizieren Bäume mit Pilzen im Boden und versorgen sich gegenseitig mit Nährstoffen. Mikroorganismen sind überall, unglaublich wichtig und unverzichtbar für alle Lebewesen auf unserem Planeten. Wir können noch viel von ihnen lernen und von ihnen profitieren.

Redaktion: Saskia Schirmer, Sven-David Müller und Manuela Schüngel, Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

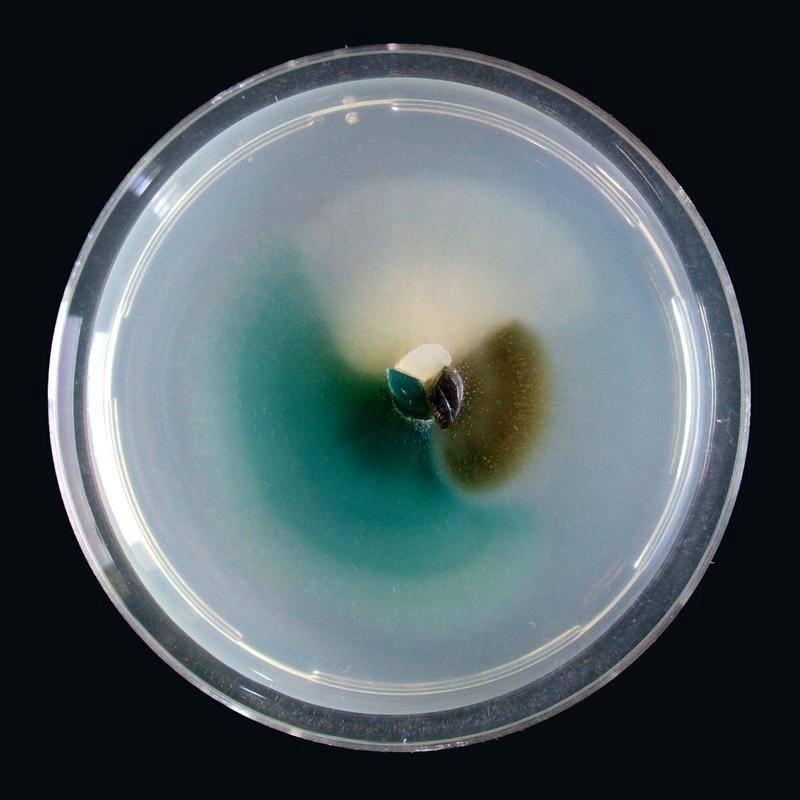

Pilze

Pilze

Das Reich der Pilze stellt einen großen Teil der unsichtbaren Artenvielfalt dar und umfasst aktuell etwas mehr als 156.000 beschriebene Arten, allerdings gehen Schätzungen von bis zu 6 Millionen Arten weltweit aus.

Pilze sind in etwa 0,75 bis 2,7 Milliarden Jahre alt, wobei die später entstandenen Pilzgruppen (z.B. Basidiomycota) durch die Entwicklung oft komplexer Hyphennetzwerke evolutionär auf den Abbau von zellulosehaltigem Material ausgerichtet sind, wie in etwa organischem Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Diese huminstoffreichen, organischen Verbindungen sind resistent gegen den Abbau durch Bakterien und bleiben dadurch lange in der Umwelt erhalten (z.B. durch ihre wasserabweisenden Eigenschaften und komplexen chemischen Strukturen).

Im Gegensatz zu den höheren Pilzen verbreiten sich ursprüngliche Arten mithilfe von Geißeln und sind daher ideal an das Leben im Wasser angepasst. In Gewässern stehen sie durch eine oftmals parasitäre Lebensweise in einem engen Verhältnis zu ihrem Wirt, zum Beispiel Kieselalgen, und spielen daher eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Nahrungsnetzen. Zusammengefasst macht dies Pilze zu einem wichtigen Teil des globalen Kohlenstoffkreislaufs.

Spinnentiere

Spinnen

Foto: Blockhalden-Stachelwolfsspinne Acantholycosa norvegica von Hubert Höfer

Spinnen (Araneae) sind Räuber, die in allen terrestrischen Ökosystemen in hohen Artenzahlen und großer Abundanz zu finden sind. Sie leben in Wiesen, Wäldern, im Gebirge und in Wüsten, in Höhlen und auf Gletschern, in der Gezeitenzone und mit einer Art (der einheimischen Wasserspinne Argyroneta aquatica) sogar im Süßwasser. Die meisten Arten sind Generalisten, die vor allem Insekten, aber auch andere Arthropoden, Spinnen eingeschlossen, erbeuten. Sie sind strikter fleischfressend als andere räuberisch lebende Wirbellose, wie z.B. Laufkäfer und Hundertfüßer. Nach einer neuesten Schätzung verzehren Spinnen jährlich zwischen 400 und 800 Millionen Tonnen an Beute. Zum Vergleich – der Fleischverbrauch der Menschen liegt bei rund 400 Millionen Tonnen pro Jahr. Damit leisten sie einen erheblichen Beitrag zur natürlichen Schädlingsbekämpfung in Agrarökosystemen.

Über 52.000 rezente Spinnenarten sind im World Spider Catalog gelistet. In Deutschland sind etwa 1000 Arten nachgewiesen. Der ökologische Erfolg der Spinnen beruht auf einigen biologischen Besonderheiten, deren Produkte auch für den Menschen von großem Interesse sind. Mit Ausnahme weniger Arten besitzen alle Spinnen Gift, das sie dazu verwenden ihre Beutetiere zu lähmen oder zu töten oder sich gegen Feinde zu verteidigen. Die Nahrung wird extraintestinal – außerhalb des Körpers verdaut und als Flüssigkeit aufgenommen. Alle Spinnen stellen Spinnseide aus Protein her. Mit unterschiedlichen Fadentypen werden die Eigelege geschützt, es werden Schlupfwinkel gebaut, Sicherungs- und Kommunikationsfäden gelegt und viele (aber nicht alle) Spinnen stellen Fanggewebe her.

Viele Arten haben besondere Ansprüche und reagieren schnell auf Veränderungen ihres Lebensraums, wodurch sich Artenspektren verändern. Bei ausreichender Kenntnis der Ansprüche einzelner Arten und der charakteristischen Zönosen verschiedener Lebensraumtypen in ihren Naturräumen können Spinnen für die naturschutzfachliche Bewertung von Prozessen, Standorten oder Landschaften herangezogen werden.